古代ギリシアの哲学者、アリストテレスの書いたものの翻訳です。

この本で「心」と訳されているのは、「プシューケー(息)」という古代ギリシア語で、「霊魂」などとも訳されている言葉。訳者は、その使われ方が、日本語の「こころ」という言葉の使われ方が似ていることより、そう訳すのがよいと考えたそうで、それは結構あっているように思う。

ここでプシューケーというのは、以下のようなものとして考えられている。

- 生き物を、生き物にしているもので、

- 行動の原因となるものである。

確かにこれを見ると「霊魂」と訳したくなるのもわかるが、それだと目に見えないほわほわしたものが、口から抜けてその辺を漂うような、そういうものに思えてしまう。だが、この本で語られているのは、体と切り離せない何かについてである。

目的と機能主義

最初の問題は、世界には似ていつつも、細かいところでは違うものがたくさんある、というところにあるようだ。イチョウの木はたくさんあるが、個々の枝ぶりは各々違うように。では、この場合、「イチョウ」という言葉を正しく使うために、一体何を指し示したらいいのか。

アリストテレスの先生であるプラトンは、理想的なもの「イデア」の世界があるのだと考えて、現実はその劣化コピーなのだと考えた。

それに対してアリストテレスは、やはり現実の物こそが重要なのだと考えていた。

だが、たとえば種が成長して木になるという現実を見た時に、種を見ても木という結果は見えてこない。そこで、種は今はそこに存在していない「木」を何らかの形で持っているのだ、と考えたようだ。

つまり、変化・動作・成長をする物は、結果として実現される理想の状態を「目的」として内蔵していて、それを実現しようとして動く、ということだ。

ただし、実際に成長する木は、個々の事情で理想にはなりきれない。この世にたくさんある、同じようで違うものが共有しているのは理想なのだ、ということになる。

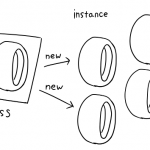

そこで、アリストテレスは、物事を可能態・実現体、「それをすることができる」状態と、「実際にそれをしている」状態、の二つに分けた。理想を内に持っている状態は「可能体」というわけだ。(さらに細かく、「能力を持つことができる状態」、「能力を持った状態」、「能力を行使した状態」に分けた)

そして、心にもこの考え方を適用する。心とは、何らかの理想や目的を実現することができる能力、ということになる。

これは、何か入力を受けた時に、適切な行動(出力)をとれる「機能」の集合体が、可能態としての心で、実際に行われた入出力が、実現体としての心なのだと捉えれば、心とは「機能」なのだと考える、「機能主義」の考え方にも応用が効く様に思える。逆に言えば、機能主義を考えるのなら、その機能が役割を果たしている「目的」について考えないといけないのかもしれない。

原子論への反論

アリストテレスは、デモクリトスらの心の原子への還元に対しても反論する。

原子論は、おおざっぱにいうと「根源的なつぶつぶ同士のルールを見つけさえすれば、すべてがわかる」という考えだ。これに従えば、心も結局、素粒子の動きなんでしょ、脳細胞の動作なんでしょ、おしまい。ということになる。では、それだけでいいのかというと、そうではない。

たとえば、木で作ろうと、鉄でつくろうと、ガラスで作ろうと、歯車は歯車として働くことができる。原子のレベルで起こっていることは、全く違うことであっても、そのうえで働く何らかの法則はありえて、むしろ「目的」や、人間にとっての「意味」や「役割」を持つのは、そういうレベルでの法則ではないのか。

であれば、それを知らなければ「歯車」について知った、わかったとは言えない。つまり、粒の動きの知識とは独立した何かの知識がある。還元は間違っている、というのではなくて、足りない、ということは言っていいだろう。

このような感じで「形」についての説明も重要となり、結果として材料を説明する「質料因」ととともに、形を説明する「形相因」が重要な問題となるのだろう。(「原 因」と言われると変な感じだが、説明しなくてはならないもの、だと思ったほうが良さそうだ。)

生きている生き物とその死体は、構成物質と構造がほぼ同じでも、違いがある。その間を違うものにしているのは何か。それは目的に向かって動いたり、成長をしたり、感覚したり、思考したりすることができる能力で、これを、心と呼ぶのか、魂と呼ぶのか、命と呼ぶのか知らないが、それが「プシューケー」だったのだろう。

思惟能力について

アリストテレスは、心が上記のような能力だとして、その能力には2つの種類があると考えた。

一つは感覚と思考の能力、もうひとつは行動の能力である。

感覚と思考の能力には、栄養摂取、感覚、運動、思惟などを挙げ、それぞれについて分析した。例えば、感覚は心的表象を起こす能力を持つ感覚器官が、心的表象を現実体として作り出すものと考える。

だが、人間は自発的に考えることもできる。そこで、心的表象には感覚によるものだけではなく、理性によるものもあると考えた。では、理性で考えているときが現実体だとするのなら、可能体は一体どういうものなのだろう。そこで、人類全体が考えることができる、思考の空間というものが可能体としてあって、その一部分が実際の人間の心的表象となる、と考えた様だ。

これは、論理的な空間のすべてがこの世に予めあって、その一部を人間は知ることができる、という、実在論の立場のようなものだと思えば良いのかもしれない。

欲求能力について

さて、心にはもうひとつの能力、行動する能力がある。いくら考えても、いくら感覚しても、必ずしも行動を起こすわけではない。さらに、常に理性的に行動するわけでもないから、理性を行動の原因と簡単にするわけには行かない。

そこで、このような表象が動物の行動を起こすために必要なものとして、「欲求能力」を考えた。「善」が、欲求能力を起動し、それが動物の体を動かす。そういったことを考えていたようだ。ただ、欲求は目先の善さそうなものを何でも望んでしまう。人間は理性による表象の操作能力があるために、こうした欲求を選択する能力がある、ということになるようだ。

最後に

まだまだよくわからないことも多いが、解説などを参考に、ひとまず理解した範囲で書いてみたが…「万学の祖」は伊達じゃなかった。

![[再アップ]10.h 論理学 8 アリストテレス](http://laby-ai.com/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/thumbs/16.jpg)

![[再アップ]10.g 論理学 7 真実を知るための儀式/参考文献 哲学者編](http://laby-ai.com/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/thumbs/29.jpg)

![[再アップ]10.e 論理学 5 プラトンと問い](http://laby-ai.com/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/thumbs/21.jpg)

![[再アップ]10.d 論理学4 ソクラテス](http://laby-ai.com/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/thumbs/20.jpg)